発酵の代わりに「お酢」で時短

そもそも、なぜ「すし」に「すし酢」が使われるようになったのでしょうか? その答えは、すしのルーツである「熟(な)れずし」にあります。

奈良時代にはすでに食されていたといわれる熟れずし。魚をご飯と塩で発酵させた食べ物で、魚が腐らないようにするための保存食でした。ご飯は食べるためのものではなく、魚を保存するための材料だったのです。ぬか漬けのぬかのような役割をしていて、発酵を経て作られるため、酸っぱい味をしていたそうです。

それから年を経て江戸時代。すしにお酢が用いられはじめます。熟れずしは発酵させる必要があるので、作るのにどうしても時間がかかります。そこでお酢の出番です。お酢には静菌効果があるため、ご飯に混ぜるだけで発酵を待たずに食べられるというメリットがあったというわけです。お酢と塩を使った「すし酢」を用いることで、手軽にすしを提供できるようになり、江戸の町で、握りずし(江戸前ずし)の原型「早ずし」の流行につながったのです。

地域によっても黄金比は異なる!?

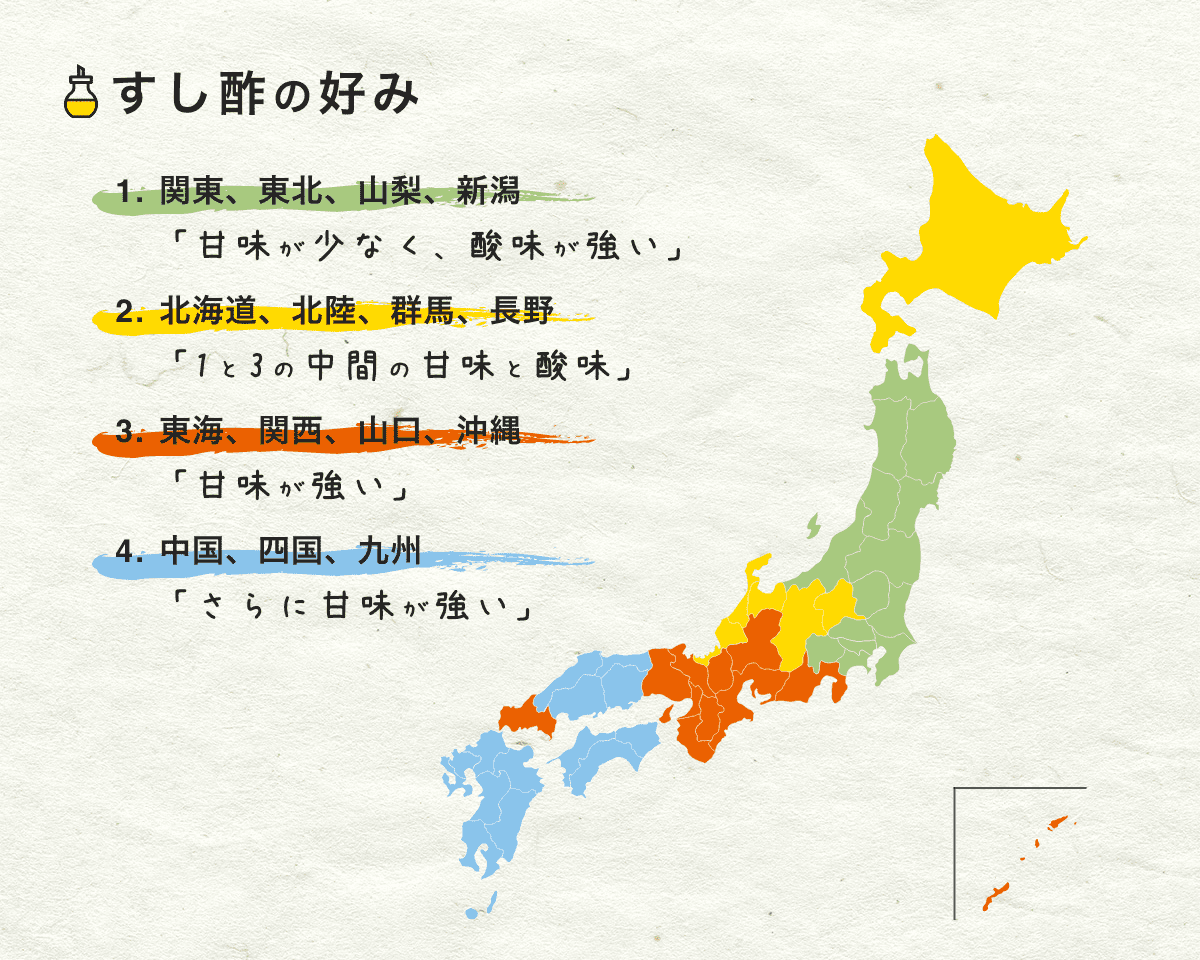

すし酢を作る調味料の配合を語る上で無視できないのが、地域差。合わせ酢の好みは地域によって特徴のあることが報告されています(※)。

甘味が少なく、酸味が強いのは、関東や東北地方です。それらに比べて甘味が強いものを好むのが北海道や北陸、そして東海や関西地方です。そして、さらに強い甘味を好むのが中国、四国、九州地方です。なお、関東で主流となった握りずし(江戸前ずし)のすし飯に使われるすし酢は、砂糖控えめ、もしくは砂糖が使われていません。

握りずしはすし飯の上に生魚をのせて食べるため、生魚のうま味が生きるような配合となっていたといわれています。一方、関西のすしの主流は「箱ずし」。大阪ずし、押しずしとも呼ばれ、木製の型に魚などの具材、すし飯を重ねて詰め、上から押して作られます。少し置いてから食べることが多いため、すし飯が乾燥しないように、すし酢の配合は砂糖が多めになっています。

※Mizkan調べ(2017年のすし酢地域性)

すし職人に教わるすし酢の黄金比

お酢・砂糖・塩で構成されるすし酢。すし酢の黄金比を教えてくれたのは、すし職人の川澄健さん。テレビ・雑誌などのメディアで活躍され、日本を代表するすし職人の一人です。

家庭で作る、ちらし寿司、手巻き寿司、太巻きに最適なすし酢の黄金比と作り方を教えてもらいました。

これがすし酢の黄金比!

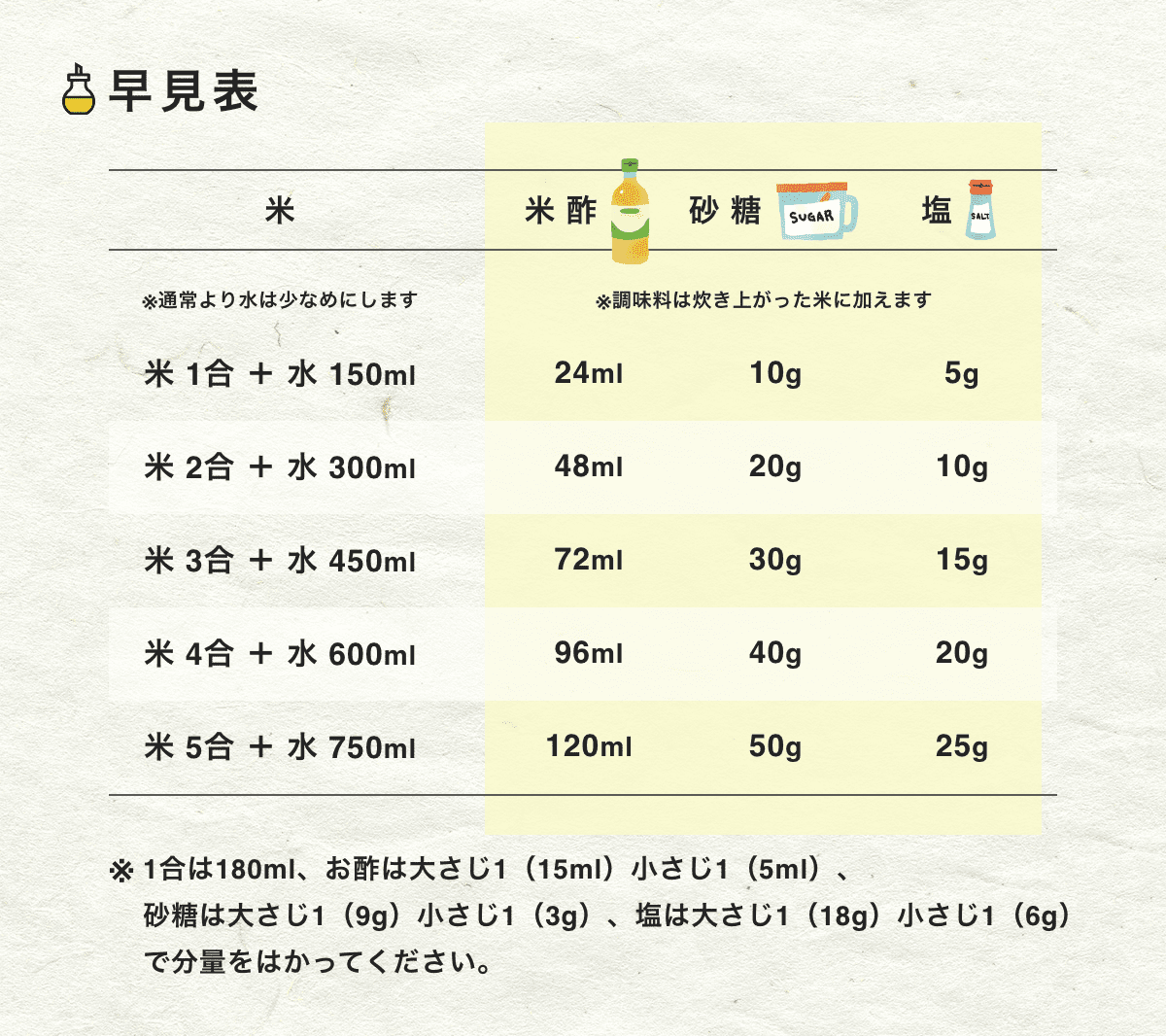

米酢 砂糖 塩

4 : 2 : 1

すし酢のポイント

・すしには米酢が合いますが、穀物酢でもOK。さっぱりとした味わいになります。深みを出したい場合は粕酢(赤酢)を使ってください。

・すし飯を数時間後や翌朝使う場合は、お酢の割合を5にするとちょうどいい酸味になります。

・すし酢に昆布だしや、かぼすの果汁を加えると風味が増しておいしくなります。

すし飯の作り方

道具

- すし桶(もしくはボウル、バットでも可)

- しゃもじ

- 布巾

- うちわ

材料

- 米……2合

- 水……300ml

- 米酢……48ml

- 砂糖……20g(大さじ2 1/3)

- 塩……10g(小さじ2弱)

作り方

-

- 米は洗ってざるに上げ、30分ほどおきます。炊飯釜に入れ、分量の水を入れて炊きます。※お米の種類によっては浸漬してから炊く場合もあります。

- 米酢、砂糖、塩を混ぜ合わせ、塩がとけるまで置いておきます。

- 1のご飯が炊きあがったら、水で濡らしたすし桶(ボウル、バッド)の水気を布巾で拭き取り、ご飯を入れます。

ポイント

- 以下の工程4〜6は手早く行い、2分程度で終わらせましょう。時間をかけすぎるとご飯に粘りが出てしまいます。

4. 3のご飯に、2をしゃもじに少しずつ伝わせ、左右に振りながら全体に振りかけます。

5. 4のご飯を、しゃもじですし桶の底からすくいあげ、ひっくり返すように混ぜ合わせます。最初は大まかに全体に酢が回るように混ぜ、次第に小さい塊をほぐすように細かくしゃもじで切るようにします。ご飯のかたまりがなくなるまで、繰り返します。

ポイント

ボウルを使う場合は、底にすし酢がたまりやすくむらができやすいため、上下をよく返して混ぜましょう。

6. 5のご飯を切るようにして混ぜ、米と米の間に隙間を作ります。

ポイント

ご飯1粒1粒をすし酢でコーティングするイメージで混ぜます。

7. 6のご飯がほぐれたらうちわであおぎ、人肌程度に冷まします。

シャリ(酢飯)はすし屋の味を決める大事なもの。一度調味料(米酢、砂糖、塩)の配合を決めるとあまり味は変えません。白酢と赤酢を混ぜたり2種類の味付けのシャリをネタにより使い分けたりします。

すし酢の黄金比を基本に、砂糖や塩の分量を変えたり酢をブレンドしたり、自分好みのすし飯の味付けを見つけてみましょう。

▼おすすめの記事

健康や体重を気にしている人に。糖質塩分が控えめな、もち麦のちらし寿司をご紹介!

プチプチちらし寿司でひな祭り!春を呼ぶお酢レシピ

撮影/元家 健吾

関連記事

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます