お酢はヨーグルトや納豆の仲間

家庭で使われているお酢の多くは「醸造酢」。米、麦、コーン、果物、野菜、さとうきび、はちみつなど、自然の恵みを原材料としています。「醸造」という言葉が示すように、微生物の“発酵作用”を用いてつくられています。ビールやワイン、みそやしょうゆなども同じく醸造でつくられていますよね。

微生物の発酵作用を使った食品としては、チーズ、ヨーグルト、納豆があげられます。これらは「発酵食品」としてよく知られていますが、実はお酢も発酵食品の仲間。あの酸っぱい味は、自然の賜物なのです。

発酵でお酒がお酢に変身!

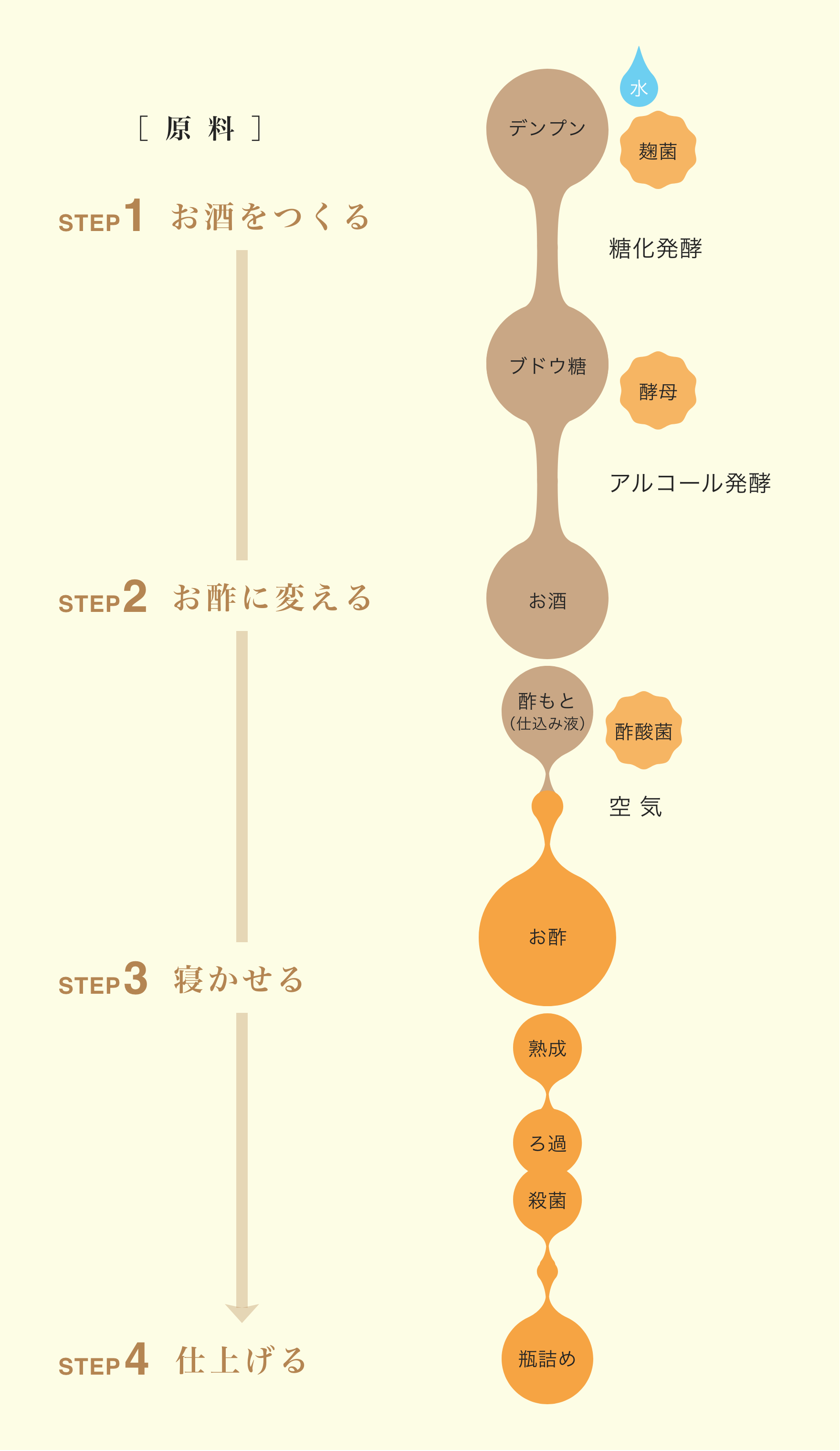

一般的な米酢を例に、お酢の製造方法を紹介していきます。 お酢は大きく4つの工程を経てつくられています。

最初にお酒をつくるために発酵させ、次はお酒からお酢に変えるために発酵させ、熟成期間を経て出荷されるという、手間暇かけた製法になっています。それでは、工程を1つずつ詳しくみていきましょう。

STEP1 お酒をつくる

まずはお酒をつくります。原材料となる米を蒸し、「米こうじ(酵素)」と「酵母」を加えます。そうすることで米のデンプンは酵素の働きで糖にかわり、酵母は糖をお酒にかえます。この工程を「糖化・酒精発酵」といいます。できあがったお酒はろ過し、次の工程へ。

STEP2 発酵させる(お酢に変身)

できあがったお酒に、お酢を混ぜ合わせて加温。そこに「酢酸菌」を加えることで、お酒のアルコール成分がお酢の主成分である酢酸に変わります。これは酢酸菌の働きによるもの。この工程を「酢酸発酵」といいます。

STEP3 熟成させる

発酵させたお酢は、1カ月程度ねかせて熟成させます。これは味を整えるための工程です。

STEP4 ろ過・殺菌

ろ過・殺菌を行って、パッケージに詰められます。

お酢づくりに欠かせない「酢酸菌」

STEP2 発酵させる(お酢に変身)で解説のあった、お酒をお酢に変える「酢酸発酵」。その「酢酸発酵」に欠かせないのが「酢酸菌」です。 酢酸菌はアルコール(エチルアルコール)から酢酸をつくる働きをしますが、この時、空気中の酸素を必要とします。出来上がった酢酸は、防腐、静菌効果があり、食べ物の傷みを防ぐ力があります。

おすすめの記事:気になるお酢の健康効果 ご存知でしたか?「酢の力®️」

また、常在菌として広く自然界に存在し、主に果物や花の蜜などにいます。お酢の特徴である酸味やツンとくる匂いも、酢酸によるものです。

平安貴族も好んだ調味料

お酢の歴史はとても長く、紀元前5000年ごろにはバビロニアでつくられていたそうです。みそやしょうゆよりも古いといったら、驚くでしょうか?

そして、お酢の製法が中国から日本へ伝わったのが、4〜5世紀ごろ。お酒の醸造技術とともに伝わったといわれています。奈良時代にはすでにお酢が使われ、万葉集には「醤と酢の合わせ酢で鯛を食べたい」という気持ちを詠った歌も残されています。

当時お酢は貴族しか口にすることはできないような高級品だったようです。奈良時代から平安時代の宮中宴会では、食卓には料理や食具のほか、4つの調味料(酢・醤・酒・塩)が置かれていたといいます。また、この4つの皿を四種器と呼んでいました。

ちなみに「醤」はみそやしょうゆの原形であり、醤にお酢を混ぜた、今でいう「二杯酢」のような調味酢も好まれていました。

江戸時代のすしブームの背景に粕酢あり⁉️

食文化がいっきに花開く江戸時代。町民文化が盛んになり、お酢が広く使われるようになりました。とくに江戸時代後期には、すし酢を使った握りずしが一大ブームになりました。お酢がなければ、今、私たちが食べている江戸前ずしが生まれなかったかもしれません。

握りずしブームの背景には、屋台などですぐに食べられる握りずしは、江戸っ子の気の短さにぴったり合ったという説もあります。さらに、握りずしによくあう粕酢(赤酢)が尾州(愛知県)半田で開発され、比較的安価に手に入るようになったことも、握りずしブームに一役買ったと考えられています。

関連記事

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます